🤯 А вдруг мы никогда не доживем до равенства?

Привет, меня зовут Юля Варшавская, я делаю Forbes Woman и дружу с «Косой», и это моя еженедельная рассылка о событиях в жизни женщин, которые показались мне важными.

Если вы заметили (а кто-то, как я знаю, даже начал волноваться), на прошлой неделе рассылки не было. Причина средней степени уважительности: в прошлое воскресенье я читала в Лиссабоне лекцию про историю женского движения. Но проблема была не в лекции, а в том, что я взяла с собой сына, что сразу обогатило командировку бесконечными «мам, мам, мам» (я очень смеялась, читая новость о женщине, которая посчитала, сколько раз за день ее дети произносят это слово: 179 раз!). Мы можем хоть в космос улететь, но это «мам» до нас дотянется на любой орбите.

В общем, после недолгой борьбы со своим комплексом отличницы я честно призналась себе и главной редакторке «Косы» Юле Дудкиной, что не успею за одни выходные побыть и хорошей лекторкой, и хорошей авторкой, и хорошей матерью.

Хотите разместить рекламу в рассылке «Хлеб и розы»? Пишите на почту editorial@kosa.media — и мы расскажем все подробности. Также вы можете разместить рекламное объявление в телеграме или инстаграме «Косы».

Женское движение, конечно, продвинулось очень далеко, но дихотомию «материнство VS карьера» мы все еще не разрушили. А так как на лекции я рассказываю о том, что современная повестка к 2020-м отошла от концепции Girlboss (когда от женщин требовали все и сразу) к более гуманному отношению к себе и окружающим, я решила реализовать теорию на практике — и начать с себя.

В свое оправдание могу сказать, что из этой поездки, наполненной долгими разговорами со множеством удивительных женщин, я привезла вам несколько новых тем для дискуссий и размышлений. Главная из которых, правда, звучит не слишком оптимистично: а что, если мы не доживем до равенства? И вдруг оно вообще невозможно?

Почему в ООН говорят, что до равенства еще 300 лет?

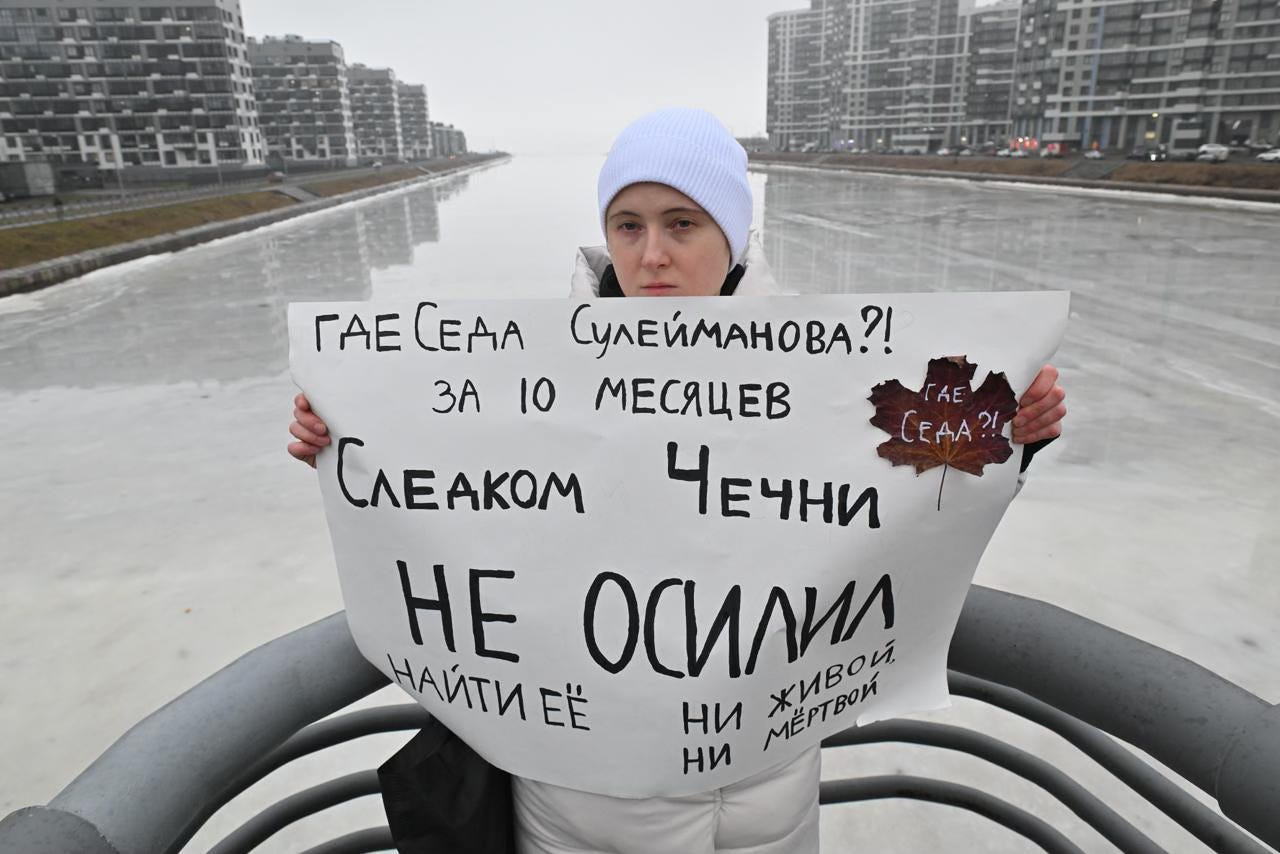

Этот вопрос мне задают после каждой лекции. Обычно я отвечаю, что ООН смотрят на ситуацию в совокупности, и рассказываю о так называемом «неравенстве равенства»: с одной стороны, есть левые феминистки из Нью-Йорка и списки самых влиятельных героинь нашего времени от Time до Forbes, а с другой, ужасающие вещи творятся с женщинами от Африки до Ирана. Вот мы читаем про скандалы вокруг Джоан Роулинг и ее отношения к трансперсонам, а вот афганкам устраивают публичные порки за «преступления морали». Вот в Мексике женщина занимает президентский пост, а вот мы до сих пор не знаем, что произошло с чеченкой Седой Сулеймановой.

Я могу продолжать этот список контрастов бесконечно. И многие слушательницы в лекционном зале в этот момент облегченно выдыхают: «Аааа, ну это проблемы не у нас, а “у них”» — каких-то далеких женщин из Афганистана и Ирана. Нет, «их» очень жалко, и это все ужасно, но ведь ничего не поделать. У нас-то, к счастью, все хорошо, мы, успешные и прогрессивные, сидим в европейской столице и слушаем лекцию про равенство».

Это нормальная защитная реакция психики: мозг устроен так, что большинство из нас (независимо от пола, кстати) предпочитают дистанцироваться от ужасного. Потому что если допустить, что со мной, Юлей, может случиться насилие, болезни и даже смерть, становится настолько страшно, что перестаешь дышать.

Но чем больше времени проходит с выступления заместителя генерального секретаря ООН Симы Сами Бахус в 2022 году (того самого, где она сказала про 300 лет), тем меньше мне кажется, что ее прогноз мало относится к моей собственной жизни.

Раньше я шутила, что вкладываться надо не только в поддержку женщин, но и в развитие медицины и биохакинг, чтобы хоть одним глазком посмотреть на прекрасный мир наступившего gender equality. Теперь же я все чаще думаю, что не хотелось бы дожить до момента, когда Гилеад станет не литературной и киношной выдумкой, а реальностью на соседней улице. Ведь даже сейчас «Рассказ служанки» смотрится не так, как несколько лет назад.

Когда-то я придумывала свой цикл лекций об истории женского движения для того, чтобы наглядно — в цифрах, фактах и картинках — показывать своим слушательницам в разных странах, как много мы сделали за 150-200 лет. Как прошли путь от бесправного положения «ангела в доме» до ежегодных списков самых влиятельных женщин в политике, бизнесе и обществе. Я хотела, чтобы женщины осознали всю мощь произошедших перемен и стали больше ценить заслуги и подвиги своих предшественниц, благодаря которым они сегодня могут распоряжаться имуществом, работать и зарабатывать, получать опеку над детьми после развода, да и просто штаны носить без риска для жизни.

Короче, толкала вдохновляющий контент для мотивации к дальнейшим подвигам.

Но к 2025 году я поняла, что начала спотыкаться на слайде под условным названием «2020-е — время женщин». И неожиданно для себя вдруг призналась слушательницам в Лиссабоне, что пора переименовать его в «Не самое лучшее время для женщин». Я честно рассказала, что большинство моих иллюзий из начала 2020-х либо полностью разрушены, либо исчезают с каждой новостью про нарушения базовых женских прав в разных точках планеты, про отмену D&I в десятках компаний. И это я перечисляю по верхам: разочарование и откат происходят на всех уровнях.

Все это — на фоне непрекращающегося потока информации о насилии и абьюзе.

И я не одна это чувствую: многие мои подруги и знакомые, занимающиеся женской повесткой, в личных разговорах признаются, что испытывают сильное разочарование. Кому-то перекрывают гранты или другие возможности получать финансовую поддержку для благотворительных фондов и медиа, которые занимаются проблемой насилия и неравенства. На других власти давят так, что не остается никакого воздуха для работы и просвещения. Третьи просто настолько выгорели и устали от бесконечной борьбы с ветряными мельницами, что мечтают открыть уже хоть булочную, хоть маникюрный салон, — и не иметь больше никаких дел с активизмом.

Одна из главных причин разочарования, как мне кажется, в том, что очень сложно рисковать, бороться, терпеть хейт (вспомните пост Насти Красильниковой об угрозах после «Оксигейта») и насмешки, если ты при этом не можешь мечтать о глобальных и масштабных переменах. На днях беларусская активистка Марина Ментусова хорошо сформулировала эту мысль в своем посте, где рассказала о запрете ее книги «Современная энциклопедии для девочек». «Я мечтала, что тысячи девочек смогут узнать о своих правах, научиться говорить о личных границах, менструации, контрацепции и коммуникации, что они смогут понять, как это, — быть хозяйками своего тела, своей жизни, своих прав (...) Но теперь этого не будет», — написала Марина и добавила, что нет никаких поводов для гордости в том, что твою книгу запретили.

И это очень понятное мне чувство: мы тут вообще жизнь половины планеты менять собирались девочками. К началу 2020-х разговор о правах женщин стал таким мейнстримом, что людей, которые высказывались о равенстве в медиа, кино и литературе, стали упрекать в «хайпожорстве» и попытке оседлать «повесточку». Вдумайтесь только! Представляю себе лица британских суфражисток, которых сажали в тюрьмы и били, если бы им тогда сказали, что спустя 100 лет борьба за равенство станет данью моде. И именно поэтому так страшно сегодня потерять все то, чего мы успели достичь: мы достигли слишком многого. Но недостаточно, конечно.

В этот раз после лекции меня спросили: а что же делать, если проблем у нас еще на 300 лет вперед, а достижения так легко и быстро смывает волей консервативных политиков и мировыми катаклизмами?

И я ответила: посмотрите на футбол.

Дождаться второго дыхания

Женский футбол, конечно.

В те дни, что я провела в Лиссабоне, там состоялось почти такое же важное событие, как моя лекция, — финал женской Лиги чемпионов. Как знают мои подписчики в соцсетях и читатели рассылки, последние лет 6 я занимаюсь темой женского футбола как попечительница женской футбольной школы GirlPower. Написала несколько больших текстов на эту тему и даже записала подкаст про историю женского спорта для Arzamas, которым очень горжусь (он, на самом деле, не столько про спорт, сколько про многовековые запреты вокруг женского тела, одежды и поведения). Короче, в теме.

Но даже я, со всем багажом знаний, не была готова к тому, что мы увидели в Лиссабоне в день матча. За главный кубок сражались «Барселона» (выигравшая в прошлые два года) и «Арсенал», в который никто особо не верил. Впрочем, в любой женский футбол до сих пор мало кто верит: думаю, что в России, кроме активно вовлеченных в спорт людей, никто даже не слышал, что женщины каждый год играют за кубок УЕФА. Самые дешевые билеты на матч, несмотря на финал, можно было купить всего за 10 евро (!) — наглядное доказательство того, как работает неравенство в спорте. Зарплаты футболисток до сих пор могут быть в десять раз меньше мужских.

Но что я же увидела, когда вышла из дома в 9 утра, за много часов до матча? Я увидела ТОЛПЫ фанатов. «А они точно знают, что это будет женский матч?», — осторожно уточнила я у своего партнера, по совместительству одного из главных спецов по женскому футболу в России, когда увидела на улицах толпы разной степени пузатости, бритоголовости и пьяности мужиков в майках «Барсы» и «Арсенала». Все улицы были заполнены людьми, которые приехали болеть за девчонок целыми семейными фанатскими подрядами. Самая частая картина — папа, мама и дети разных полов и возрастов в одинаковых майках орут вместе гимн любимой команды. Стадион на 50 000 человек был почти полностью sold out.

Стойте, где я уже слышала про эти 50 тысяч тысяч болельщиков на стадионе женских матчей? Ах-да, в начале 1920-х.

Нет, я не перепутала век: чуть больше 100 лет назад, во время Первой мировой войны, женщины вышли не только на рынок труда, чтобы заменить мужскую рабочую силу на производстве, но и на футбольные поля. Людям в тылу было очень грустно и тяжело, и надо было как-то поднимать народный дух. Тогда британские региональные власти придумали, что было бы здорово устраивать матчи работниц военных заводов и фабрик. И игры эти стали настолько популярными, что в течение нескольких лет (с 1917 года) кубок заводов Tyne Wear и Tees Alfred Wood Munition на севере Англии посещали тысячи британцев. А некоторые матчи женских команд собирали более 50 000 зрителей (только представьте).

Что случилось, когда мужчины обнаружили, что женщины делают что-то не хуже, чем они, и могут даже конкурировать с ними на одном поле? Правильно, воспользовались властью, данной им патриархатом, — и официально запретили им играть. Случилось это 5 декабря 1921 года, когда английская Футбольная ассоциация проголосовала за запрет женского футбола на полях всех клубов ассоциации. Подобные запреты в XX веке вводили и другие страны, даже Бразилия. В Англии женщинам было запрещено играть в футбол следующие 50 лет. Запрет был отменен только в июне 1971 года.

И вот за следующие полвека спортсменки вернули свои 50 000 зрителей. Вернули с лихвой — например, на чемпионат мира по футболу среди женщин в 2023 году, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, было продано больше 1 млн билетов. Но главное даже не это. Главное — это настроение, с которым приходят на женские матчи болельщики. Я была на многих мужских играх от Аргентины до Рима — и это всегда овердоз тестостерона, агрессивные, орущие друг на друга и футболистов фанаты. Как некоторые говорят, «футбол для мужчин — безопасная имитация войны».

Но для женщин, парадоксально, футбол стал имитацией победы равенства. Я болела за «Барсу», победил «Арсенал», но мне было абсолютно все равно, потому что увиденное мною на стадионе было не победой одной команды над другой, не «имитацией войны», а общей женской победой над неравенством. Победой над патриархальными запретами, над нелепыми ограничениями для девочек, даже над потерянным временем — полувеком вне игры. Этот матч вдруг стал для меня живым напоминанием о том, что за последние 200 лет — даже после запретов, застоев, войн, кризисов, откатов в женском движении — мы все равно возвращались в игру.

И меняли ее правила.

И помните, что в спорте и жизни, чтобы дойти до финиша, важно дождаться, когда откроется второе дыхание. А оно нам понадобится для этого 300-летнего марафона.

We are the champions my girlfriends

And we’ll keep on fighting till the end